C’est une première : le CHL a eu recours à la phagothérapie – un traitement expérimental innovant – pour soigner avec succès une infection faciale chronique résistante à tous les antibiotiques classiques chez une patiente. Cette avancée témoigne de l’expertise du CHL dans l’application de thérapies de pointe, pour la prise en charge d’infections complexes, dans un environnement à la fois sécurisé et multidisciplinaire.

La mise en œuvre de ce traitement a été rendue possible grâce à une collaboration étroite et un travail collectif entre le CHL et ses services (pharmacie hospitalière, UPI, microbiologie, chirurgie pédiatrique…), l’Hôpital militaire Reine Astrid en Belgique et l’Université de la Sarre à Hambourg. Un rôle clé a également été joué par la délivrance d’une dérogation exceptionnelle par la Division de la pharmacie et des médicaments, autorisant l’importation du traitement au Luxembourg. Les médecins du CHL estiment que la phagothérapie présente un réel potentiel pour devenir une option thérapeutique plus courante dans le traitement des infections résistantes aux antibiotiques.

La phagothérapie : une solution ciblée pour les infections résistantes

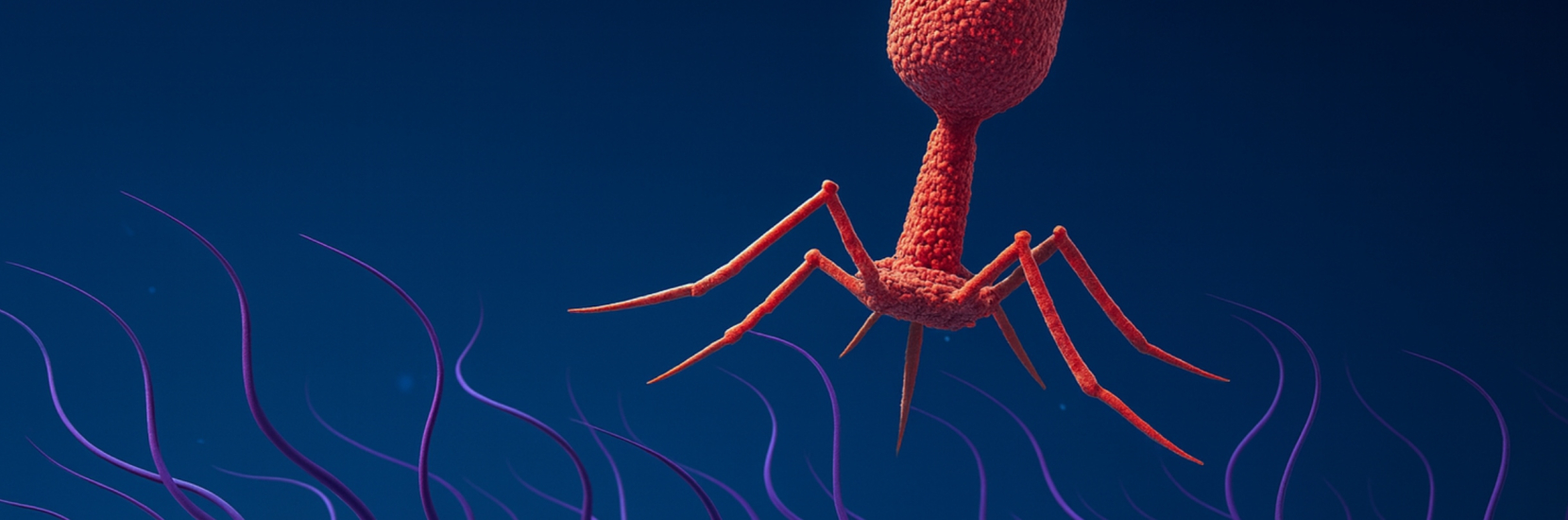

La phagothérapie consiste à utiliser des bactériophages - virus ciblant spécifiquement certaines bactéries - pour traiter des infections réfractaires aux antibiotiques. Même si cette approche a été décrite depuis près d’un siècle, elle reste encore aujourd’hui rare, individualisée et réservée à des situations d’impasse thérapeutique.

C’est précisément dans ce contexte que le CHL a appliqué ce traitement pour la première fois, dans le cadre d’un essai clinique d’autorisation exceptionnelle pour usage compassionnel de la part de la Direction de la Santé, en la personne du Dr Ana Chioti. Dr Léon Bofferding, médecin spécialiste en néonatologie au CHL et médecin référent de longue date de la patiente : « Atteinte d’une maladie génétique rare, la patiente présentait une colonisation chronique par Pseudomonas aeruginosa. L’infection touchait les os et les tissus du visage, assimilable à une ostéomyélite. Malgré de multiples cures d’antibiotiques en intraveineux et plusieurs interventions chirurgicales lourdes, l’infection persistait dans une zone difficile d’accès, provoquant douleurs, inflammation chronique et altération significative de la qualité de vie. Face à cette impasse thérapeutique, la décision a été prise de recourir à la phagothérapie loco-régionale, en ciblant directement le foyer infectieux. Trois phages spécifiques ont été sélectionnés pour leur efficacité contre le Pseudomonas aeruginosa et administrés par injections intra-lésionnelles quotidiennes pendant 20 jours. »

Un traitement sur-mesure

Pour pouvoir appliquer la phagothérapie à ce cas clinique particulier, un protocole individualisé a été élaboré par le Dr Léon Bofferding et Mr Philippe Barthelme (pharmacien hospitalier et radiopharmacien au CHL). « En l’absence de protocole standardisé, nous avons décidé d’individualiser la prise en charge en s’appuyant sur des recommandations de la KU Leuven. La voie intra-lésionnelle a été choisie grâce à l’existence de trois points d’accès (deux cathéters et une fistule cutanée). Le volume optimal a été défini en tenant compte de la tolérance de la patiente à des injections locales antérieures d’antibiotiques. Le protocole final a consisté en 20 ml dans chacun des deux cathéters et 10 ml via la fistule cutanée. », précise Philippe Barthelme, radiopharmacien au CHL.

Objectifs du traitement :

- contrôler une infection persistante impossible à éradiquer par antibiotiques classiques,

- réduire l’inflammation chronique,

- améliorer la qualité de vie,

- renforcer l’efficacité du tramétinib, traitement de fond administré depuis 18 mois.

Des résultats cliniques encourageants

L’administration ciblée des bactériophages, dépourvus d’effets secondaires connus, a permis d’agir directement au cœur du biofilm bactérien, là où les antibiotiques avaient jusqu’ici échoué. Les premiers résultats sont particulièrement prometteurs, comme le souligne le Dr Bofferding : « La patiente rapporte la disparition des sueurs nocturnes, une amélioration de son état général, une meilleure tolérance à l’effort et la reprise progressive de ses activités quotidiennes. Sur le plan biologique, la CRP a diminué et les cultures microbiologiques sont désormais négatives. »

Cette expérience met en lumière le potentiel de la phagothérapie et pose très certainement les bases d’une intégration progressive de cette approche dans la prise en charge des infections chroniques complexes, au Luxembourg comme à l’international. Sa généralisation à d’autres patients nécessitera toutefois des essais cliniques plus étendus. Dr Bofferding, précise : « La KUL à Leuven veut démarrer selon les informations que nous a fourni le team de la Phagothérapie à l'Hôpital Militaire de Bruxelles dans un avenir proche un essai clinique dans ce sens, afin de valider la phagothérapie sur une base scientifique plus étayée. »

Une organisation logistique transfrontalière

La faisabilité et la réussite de ce projet a reposé sur une mobilisation logistique parfaitement coordonnée entre le Luxembourg et la Belgique :

- Validation du protocole de la phagothérapie avec l’Hôpital militaire Reine Astrid (Bruxelles) et obtention d’une dérogation exceptionnelle auprès de la Division de la pharmacie et des médicaments au Luxembourg.

- Importation des phages depuis la « librairie phagique » de l’Hôpital militaire Reine Astrid de Bruxelles, assurée sous transport réfrigéré et monitoré par M. P. Barthelme.

- Préparation des phages selon des standards rigoureux de stérilité et de qualité, avec traçabilité complète et contrôle permanent des conditions de conservation. Philippe Barthelme : « Les bactériophages sont omniprésents dans l’environnement et ne représentent pas un risque nouveau pour l’humain. Néanmoins, toutes les manipulations ont été réalisées dans nos circuits et salles blanches dédiés à la biothérapie, avec des protocoles de nettoyage renforcés et des contrôles réguliers pour éviter toute contamination. »

- Administration quotidienne du traitement par l’équipe médicale, avec un suivi rapproché de la tolérance et de l’efficacité.

Philippe Barthelme : « Le succès de cette prise en charge repose avant tout sur un véritable travail collectif. Grâce à la réactivité et à l’engagement de chacun - et plus particulièrement de notre équipe de préparateurs en pharmacie - nous avons pu assurer un approvisionnement sûr et continu tout au long du traitement, tout en garantissant une prise en charge rapide de la patiente, avec seulement dix jours nécessaires pour finaliser la préparation. »