Anatomie

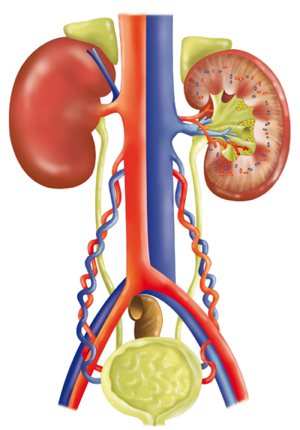

L'appareil urinaire se compose des reins, des uretères, de la vessie, de l'urètre et du méat urinaire.

Le rôle de cet appareil est de former l'urine qui sera évacuée. L'urée est excrétée par les reins qui fabriquent l'urine; cette urine est acheminée par l'uretère jusqu'à la vessie, une poche retenant l'urine, ensuite rejetée à l'extérieur de l'organisme lors de la miction par l'urètre s'abouchant au méat urinaire.

Qu’est ce qu’une infection urinaire ?

- L’infection urinaire touche une ou plusieurs parties du système urinaire, on parle soit d’urétrite (infection de l’urètre), soit de cystite (infections de la vessie) ou de pyélonéphrite (infection du rein)

- Le germe le plus souvent responsable (80% des cas est un germe d’origine intestinale l’Escherichia Coli)

- C’est une pathologie fréquente chez la femme et chez l’homme (à partir de 50 ans) souvent due à une hypertrophie de la prostate

Qu’est-ce que je ressens ?

L’infection urinaire se manifeste par :

- des douleurs abdominales, du bas du ventre et lombaires

- des brûlures en urinant

- des besoins fréquents d’uriner et en petite quantité

- de la fièvre et frissons

- des urines foncés, troubles et malodorantes

Quels sont les examens ?

- Le diagnostic d’infection urinaire est un diagnostic clinique suivi d’une analyse d’urine

- Des hémocultures à la recherche d’une septicémie (passage de la bactérie dans le sang) et pour mettre en évidence le germe responsable afin d’adapter l’antibiothérapie

- Afin d’éliminer certains diagnostics différentiels le médecin pourra demander :

- une échographie rénale

- un scanner abdominal

Quels sont les traitements ?

Le traitement repose sur une antibiothérapie ciblée sur le germe le plus responsable l’Eschérichiacoli, puis il est adaptée en fonction du résultat de l’analyse d’urine.

Le traitement est administré par voie intra-veineuse ou par voie orale.

Selon l’état clinique, un traitement de la douleur et de la fièvre peut également être administré.

Le traitement comprend une hydratation suffisante par voie intraveineuse et/ou orale et un repos pendant quelques jours.

L’hospitalisation devient nécessaire en cas de pyélonéphrite (infection du rein) :

- Absence d’amélioration au bout de 72 heures de traitement orale

- Des signes généraux sévères (début de septicémie voir choc septique)

- Un contexte social n’assurant pas l’observation du traitement

Quelles sont les préventions ?

La prévention consiste essentiellement à :

- boire plus de 1,5 litre par jour

- effectuer des mictions complètes en étant détendue

- pratiquer une toilette vulvaire au savon doux

- effectuer une bonne toilette après les selles

- lutter contre la constipation

- s’essuyer avec le papier hygiénique en allant d’avant vers l’arrière

- éviter les toilettes intimes trop énergiques

- uriner immédiatement après les rapports sexuels

- éviter les pantalons serrés et les sous-vêtements en synthétique favorisant la transpiration et la prolifération de germes