Après neuf mois inédits de fonctionnement exceptionnel, d’organisation mise en place pour gérer la crise du COVID-19, nous sommes fiers de la gestion, du décloisonnement, de l’inter-professionnalisme et de l’entraide qui ont été une réalité au CHL depuis le début de cette pandémie.

Nous tenons à remercier les équipes de s’être dépassées tout au long de l’année et, particulièrement, d’avoir poussé plus loin encore l’expression de leur dévouement.

Cette pandémie n’aura pas eu que des effets négatifs. Nous avons su nous adapter, faire preuve de créativité et d’imagination pour continuer à fonctionner. La sortie de la crise sera une opportunité vers de nouveaux fondements et beaucoup d’organisations et de solutions mises en place vont perdurer bien au-delà de cette période de crise ».

Dr Romain Nati, Directeur général du CHL

L’édition 2019 du rapport annuel du CHL est placée sous le signe de l’innovation. Vecteur de transformation et d’amélioration continue, l’innovation est l’un des piliers sur lequel le CHL s’appuie pour repenser ses pratiques, ses fonctionnements, ses organisations, pour être en phase avec les besoins et attentes de ses patients et soutenir l’ensemble de ses collaborateurs.

A travers ce rapport annuel, le lecteur est invité à découvrir toute une série d’initiatives et de projets novateurs pensés et portés par nos équipes en 2019. Tous s’inscrivent dans notre ambition commune d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins proposés.

Focus 2019

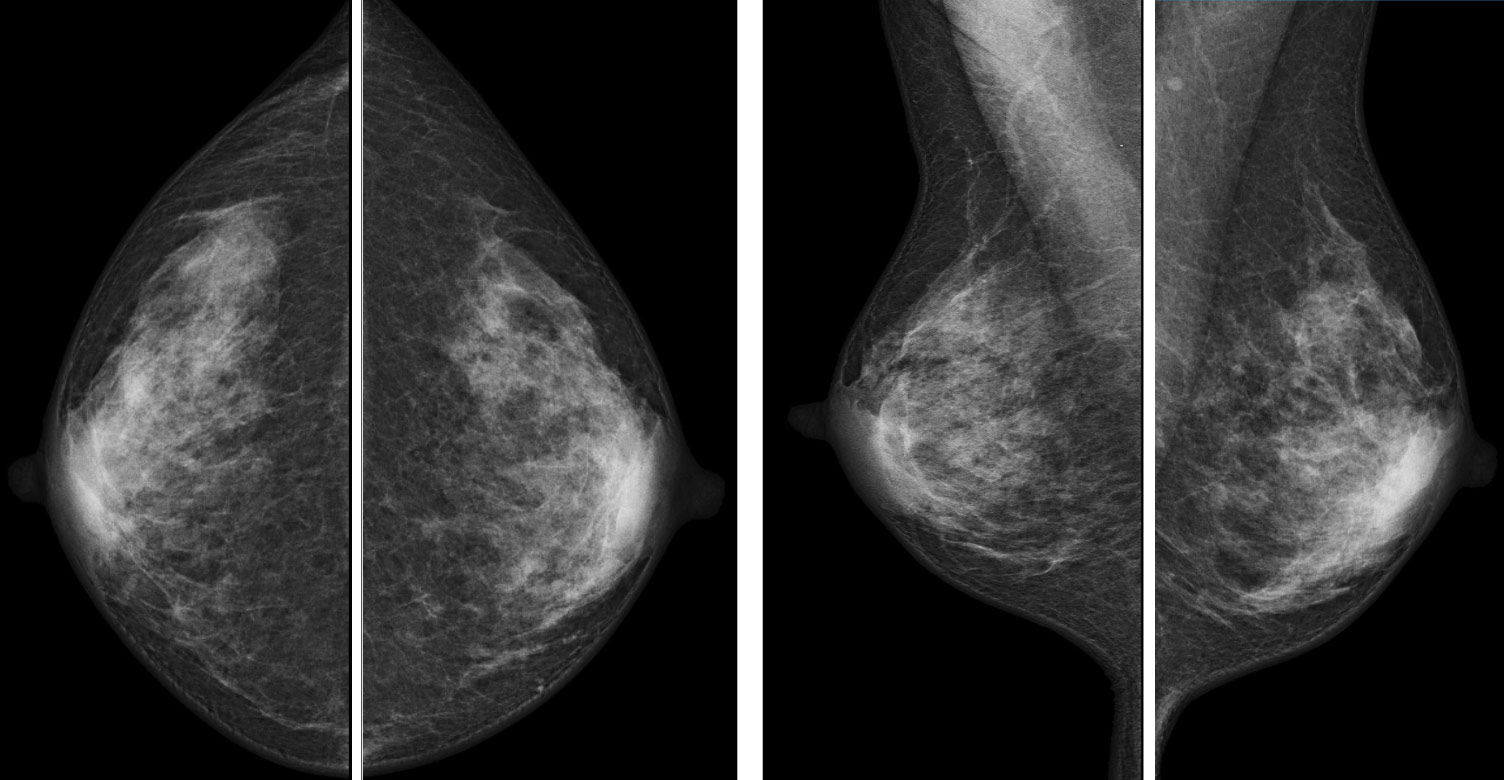

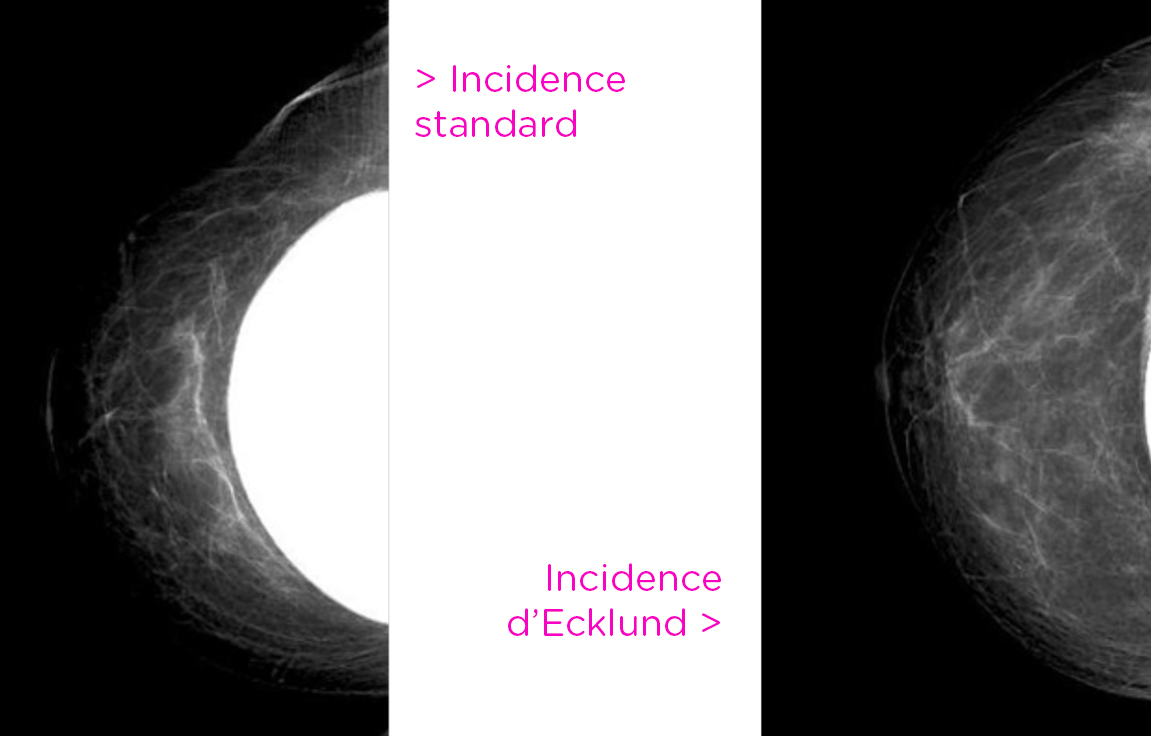

2019 présente aussi son lot d’améliorations de prise en charge, en termes de précision des interventions, d’efficacité du traitement, et de nouveaux équipements de pointe à disposition de nos patients. Depuis octobre, le CHL a notamment été équipé d’une troisième IRM, ceci pour une prise en charge optimisée de nos patients. L’acquisition de ce nouvel équipement, en plus d’une série d’autres mesures mises en place, ont permis à notre service de radiologie de réaliser 14 333 séances d’IRM en 2019, un plus de 7% par rapport à 2018.

L’année 2019 a été marquée par la standardisation de la chirurgie robotique dans les domaines de la chirurgie digestive, endocrinienne, thoracique et urologique. Première au Luxembourg : le CHL est actuellement le seul hôpital du pays à utiliser de manière régulière le robot en chirurgie hépato-pancréatique.

L’ouverture des CHL Praxiszentren

Un autre projet novateur ayant marqué l’année écoulée a été l’ouverture des CHL Praxiszentren Mersch et Grevenmacher, des consultations médicales en dehors de l’hôpital. Véritable service de proximité pour la population, les CHL Praxiszentren permettent d’améliorer l’accès à la médecine spécialisée.

Devant le succès grandissant de ce concept, le CHL vient d’ouvrir un troisième Praxiszentrum à Steinfort. Y sont actuellement proposées des consultations en angiologie, chirurgie générale, dermatologie, gynécologie-obstétrique, orthopédie et en urologie

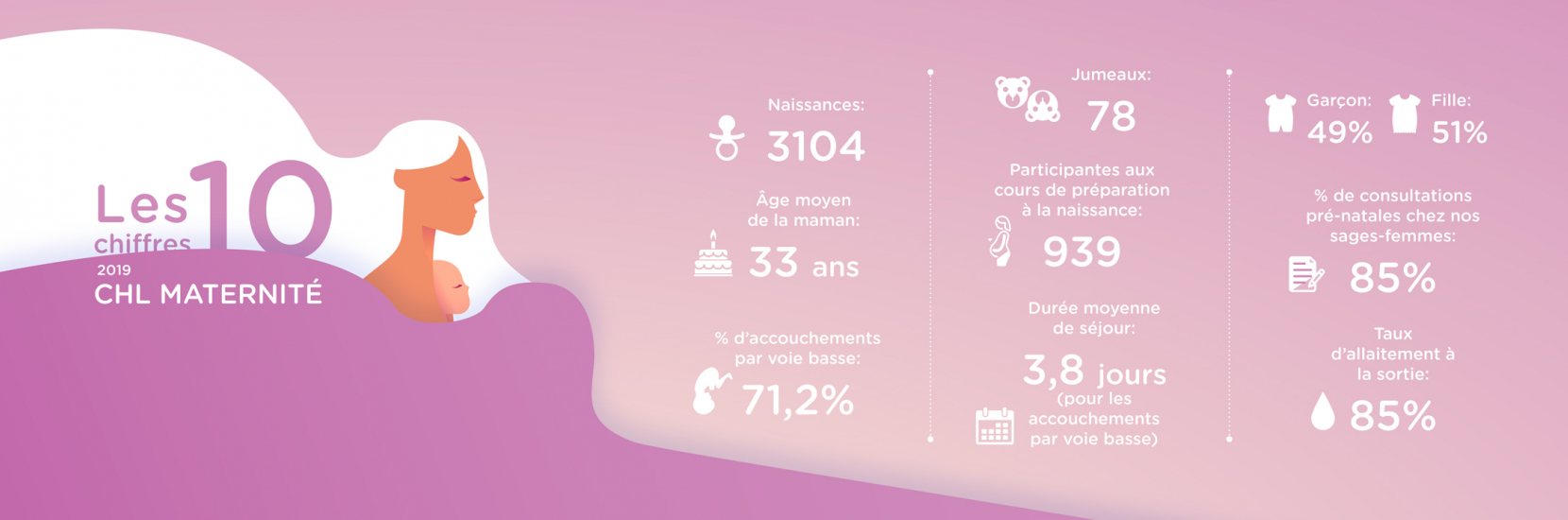

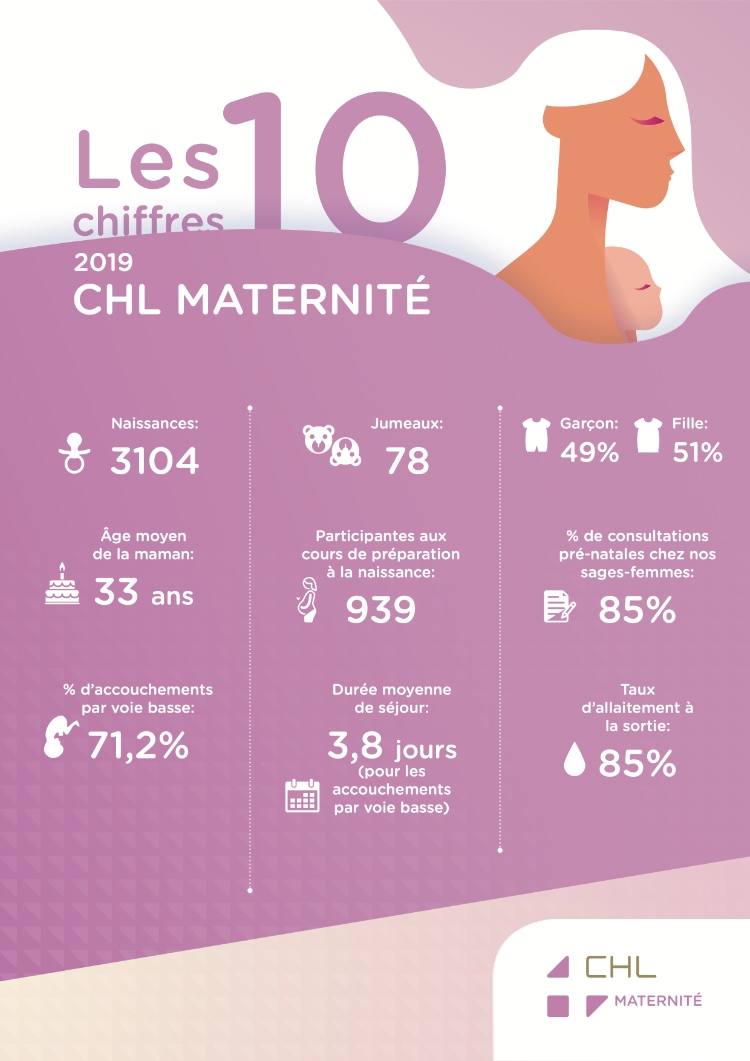

La Maternité du CHL : une année record

Pour la première fois de son histoire, la Maternité du CHL a dépassé en 2019 le cap des 3.000 accouchements en un an. La nouvelle Maternité, qui est entrée en service en 2015, et la présence de la seule unité de soins MIC (Maternal Intensive Care) du pays expliquent le succès sans cesse croissant du CHL.

Autres chiffres clés

En 2019, 172 668 patients ont été suivis au CHL au cours de l’année, chiffre impressionnant qui dépasse encore légèrement celui de 2018 (+1,4%). Le nombre de prises en charge ambulatoires a connu une progression de +2,7 %, la hausse des hospitalisations en hôpital de jour médico-chirurgical a même été de +6,5 %. Ces résultats sont le fruit de nos efforts déployés au cours de ces dernières années en vue de favoriser le virage ambulatoire.

Le CHL est aussi un acteur socio-économique important au Luxembourg (10ième employeur). En 2019, le CHL a employé 2 490 collaborateurs (2018 : 2 348). Les effectifs ont encore légèrement augmenté pour répondre à la hausse de l’activité hospitalière sur les deux dernières années.

En 2019, le CHL compte 91 emplois différents. Cette édition du rapport annuel met en lumière quelques-unes de ces fonctions. Plus ou moins connues par le grand public, elles sont toutes indispensables au bon fonctionnement de notre institution et agissent directement ou indirectement dans la prise en charge du patient.

En cohérence avec les années précédentes, le CHL affiche en 2019 une bonne santé financière qui contribue à consolider et à développer ses activités. Les comptes annuels présentent un bénéfice de 5,1M €, alors que l’offre médicale a été étendue et les investissements dans les équipements et dans les infrastructures se sont poursuivis.