L’édition 2017 du rapport annuel du CHL est placée sous le signe de la diversité. La diversité au CHL est une composante essentielle de notre identité. Elle désigne la variété des profils humains qui existent au sein de l’institution, diversité liée à l’origine de pays, de région, de quartier, de patronyme, de culture, d’âge, de sexe, de compétence.

Depuis plusieurs années maintenant, le CHL s’engage à sensibiliser et à former l’ensemble de ses collaborateurs aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité. La non-discrimination est promue sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de la gestion des ressources humaines : embauche, formation, avancement ou promotion professionnelle des collaborateurs.

A travers l’ensemble du rapport annuel, témoignages et indicateurs chiffrés reflètent cet engagement pour la diversité et l’intégration.

Focus 2017

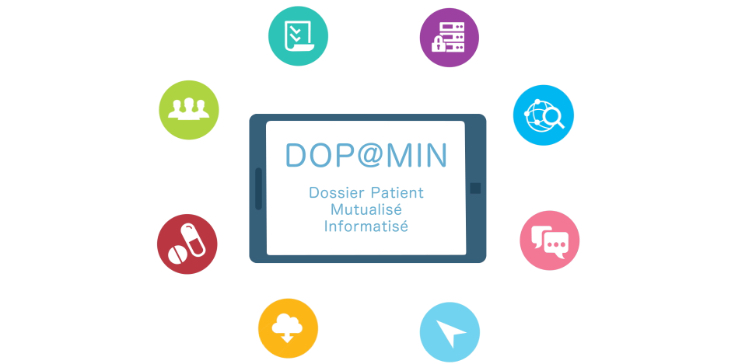

La préparation de l’informatisation du dossier patient (DPI) s’est poursuivie en 2017 dans une approche commune CHL et CHEM (Centre Hospitalier Emile Mayrisch). En 2014, le CHL et le CHEM avaient en effet décidé d’unir leurs efforts et de s’associer pour sélectionner, mettre en place et exploiter ensemble un dossier patient mutualisé informatisé.

L’année 2017 a permis de faire le choix de la solution informatique qui permettra le déploiement de ce projet d’envergure visant à optimiser la prise en charge du patient en assurant, grâce à la digitalisation, une meilleure coordination et une meilleure continuité des soins.

En 2017, les innovations médicales et l’amélioration constante des prises en charge des patients ont aussi été au rendez-vous. Le rapport cite de nombreux exemples et notamment celui de l’amélioration de la prise en charge des patients victimes de cancer grâce à l’immunothérapie. En quelques années seulement, cette nouvelle thérapie a concrètement été intégrée dans les stratégies thérapeutiques et 114 patients ont pu en bénéficier en 2017. Grosse évolution, si l’on compte qu’en 2016, ils étaient 78, et en 2015, année de la mise sur le marché luxembourgeois des premières molécules, seulement une dizaine.

Autre innovation, et première de son genre au Luxembourg, la création d’une Clinique de la Ménopause à la Maternité du CHL. Depuis son ouverture, en octobre 2017, 113 patientes y ont déjà été prises en charge pour réaliser un bilan de santé global auprès d’un gynécologue et d’une infirmière clinicienne spécialisés.

Pilier également très important de l’activité de l’hôpital: la prévention de la santé. Dans ce contexte et en collaboration avec d’autres services du CHL, le service de cardiologie a développé, grâce à un partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), un décor mural interactif original : la fresque CHL, composée d’une série de panneaux dont un à échelles mobilisables. Affiché à plusieurs endroits de l’hôpital, cet outil didactique vise à sensibiliser les patients aux différents risques cardio-vasculaires dits «modifiables», à savoir : le cholestérol, le diabète, la sédentarité, le stress, le tabagisme, le surpoids et la tension artérielle.

Mission d’enseignement

Conscient de l’importance de former au mieux les professionnels de demain, le CHL prend très à cœur sa mission d’enseignement en consacrant de nombreuses ressources à l’accueil et à l’apprentissage des jeunes professionnels de la santé, médecins, soignants, ou autres. 2017 a vu une augmentation du nombre de demandes de stages au CHL, confirmant une tendance déjà constatée les années précédentes. L’attrait de l’hôpital est net auprès des plus jeunes, et le grand défi reste d’absorber ces demandes, en garantissant comme toujours la meilleure prise en charge aux patients et une formation adéquate et attentive aux stagiaires.

Quelques chiffres qui reflètent cet engagement : sur une année seulement, le CHL a accueilli 116 médecins en voie de spécialisation, 200 étudiants en médecine et 725 stagiaires en soins.

Reconnaissances nationales et internationales

Que ce soit à travers une élection à une société scientifique, un prix honorifique ou une publication prestigieuse, plusieurs collaborateurs et services du CHL ont vu leur expertise reconnue durant l’année 2017.

Citons à titre d’exemple, la nomination du Prof. Dr Frank Hertel en tant que professeur honoraire au LCSB (Luxembourg Center for Systems Biomedecine) de l’Université de Luxembourg et celle du Prof. Dr Romain Seil au comité scientifique de l’Institut Orthopédique de Rizzoli (Bologne) pour les quatre prochaines années.

Le service d’endocrinologie pédiatrique du CHL, de son côté, a été accueilli au sein du European Reference Network (Réseaux de référence européens - ERN) sur les maladies endocriniennes. Ces réseaux européens réunissent des professionnels de la santé à travers l’Europe pour faciliter les échanges sur des maladies complexes et rares qui nécessitent des traitements spécialisés. Le service d’endocrinologie pédiatrique du CHL devient ainsi le premier service luxembourgeois à faire partie d’un réseau de référence européen.

Quelques chiffres clés

En 2017, le CHL a réalisé 30 522 hospitalisations en stationnaire (+ 4,1 % par rapport à 2016), 6 680 hospitalisations en hôpital de jour (+ 14,5%) et 511 771 prises en charge en ambulatoire dans les consultations et les secteurs médico-techniques, représentant 165 379 patients traités et suivis sur l’année.

Pour 2017, l’hôpital note 39 700 passages aux urgences adultes et 40 651 passages aux urgences pédiatriques. L’afflux toujours très élevé aux urgences pédiatriques a pu être géré en collaboration avec la maison médicale pédiatrique sur le site gérée par la Société luxembourgeoise de pédiatrie.

Le CHL est aussi un acteur socio-économique important au Luxembourg (11ième employeur). En 2017, le CHL a employé 2 267 collaborateurs (2016 : 2190). Les effectifs ont légèrement encore augmenté pour répondre à la hausse de l’activité hospitalière sur les deux dernières années.

En cohérence avec les années précédentes, le CHL affiche en 2017 une bonne santé financière qui contribue à consolider et à développer ses activités. Les comptes annuels présentent un bénéfice de 3,73M €, alors que l’offre médicale a été étendue et les investissements dans les équipements et dans les infrastructures se sont poursuivis.

Les urgences adultes CHL en 2017

Pour permettre à ses lecteurs de mieux concevoir l’activité et le fonctionnement des urgences au CHL, le rapport annuel 2017 consacre un chapitre au service « Policlinique - urgences adultes ». Avec 39 700 passages sur une année, le service a accueilli en moyenne 200 patients les jours de garde et 80 les jours de non garde.

A l’issue de son admission administrative, le patient est accueilli par un infirmier d’accueil et d’orientation (IAO), premier maillon de la chaîne de soins. Ce dernier définit les degrés de priorité de prise en charge des patients selon l’échelle de tri et de gravité – ETG (échelle de tri canadienne à cinq niveaux correspondant à des états de gravité décroissants : niveau 1= urgence vitale / niveau 5= non urgent). En 2017, environ 25% des patients ont été évalués avec un niveau de gravité compris entre 1 et 3. Les motifs de recours aux urgences en 2017 ont principalement été les douleurs abdominales et dorsales, ainsi que les traumatismes majeurs.

Après cette évaluation et une première prise en charge médico-soignante, 14,9 % des patients ont été hospitalisés au CHL, et 6,7 % sont passés par un séjour aux Lits Portes (unité d’accueil et d’observation temporaire). Avec en moyenne 91 passages, la tranche horaire midi-20 heures est la plus « active », avec le plus d’admissions. A noter que plus de 12 % des patients admis aux urgences du CHL avaient plus de 75 ans. Relevons dans ce contexte que l’équipe médico-soignante du CHL est particulièrement vigilante quant à la prise en charge de ces patients âgés et souvent fragiles.